Le città marinare: come e perché si sviluppano

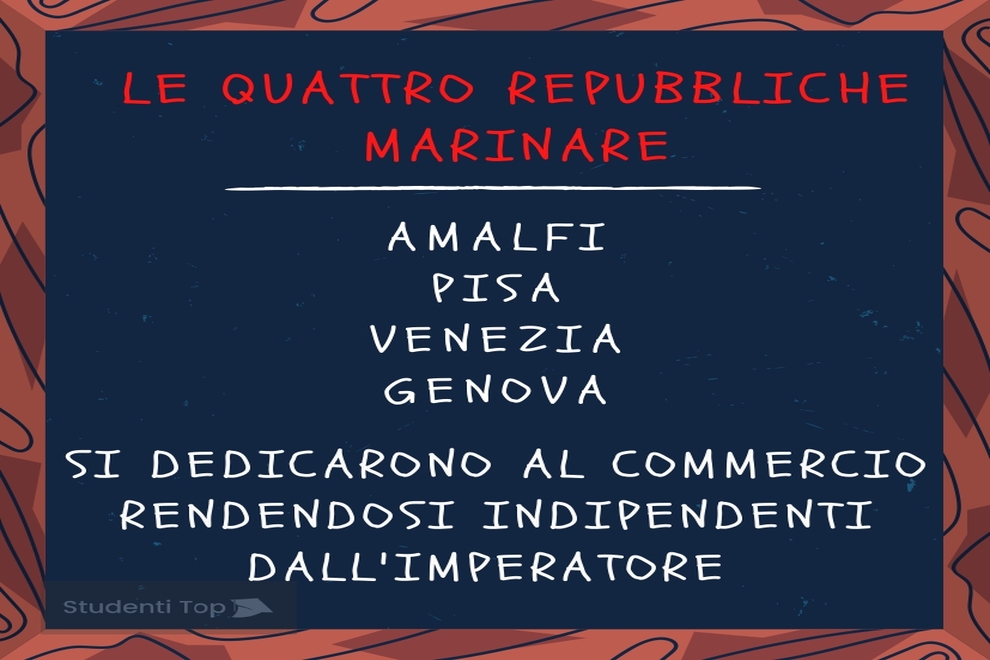

Durante il Medioevo con l’aumento della popolazione aumenta la richiesta di cibi e beni di prima necessità, ecco perché durante l’XI secolo si intensificano gli scambi commerciali specie tra il Mediterraneo, il Mare del Nord e il Mar Baltico. Punto nevralgico dei commerci sono le quattro città marinare di Amalfi, Pisa, Venezia e Genova che nel Medioevo si affermano come repubbliche marinare. Spesso si sente parlare delle 5 repubbliche marinare, aggiungendo Ragusa, che ebbe un ruolo importante nel commercio del Medioevo nel Mediterraneo Orientale. A differenza delle altre città che erano sotto il controllo di un re, le 4 repubbliche marinare erano controllate da mercanti e avevano maggiore indipendenza:

- avevano una propria moneta d’oro;

- utilizzavano navi veloci costruite da loro per solcare il Mar Mediterraneo;

- utilizzavano i fondachi, magazzini per i mercanti stranieri ai quali spesso davano anche alloggio;

- avevano un gruppo di consoli, dei rappresentanti della città nei vari porti del Mediterraneo.

Cosa sono le repubbliche marinare?

Dopo aver visto quali sono le repubbliche marinare, andiamo a vedere nel dettaglio la loro funzione durante il Medioevo.

All’epoca la repubblica marinara era una città dotata di indipendenza sotto diversi punti di vista:

- in economia e politica erano autonomi dalle altre città e basate sulla navigazione e scambi marittimi;

- avevano l’organizzazione di una città-stato;

- avevano un governo repubblicano;

- partecipavano attivamente alle Crociate e praticavano la pirateria.

Le quattro repubbliche marinare erano delle repubbliche oligarchiche, rette dalle famiglie mercantili, ecco perché spesso a queste città viene dato anche l’appellativo di repubbliche mercantili. Inizialmente le repubbliche marinare italiane nascono per difendersi dagli attacchi dei saraceni e contrastare il dominio degli arabi nel Mediterraneo. Successivamente stabiliscono postazioni lungo tutto il Mediterraneo e arrivano persino a commerciare con gli arabi e i bizantini diventando il centro dei commerci tra Europa e mondo arabo-bizantino.

Leggi anche: Maometto e l’Islam: chi era il profeta della religione islamica

Le repubbliche marinare italiane: Amalfi

Una delle prime città a mostrare il suo dominio nei mari fu Amalfi, che diventa completamente indipendente dal Ducato di Napoli nell’839, anno in cui il principe di Benevento Sicardo, in lotta con i Bizantini, espugna la città e deporta la popolazione. Dopo la sua morte gli amalfitani si ribellano e dopo aver cacciato dalla città i Longobardi creano la repubblica libera di Amalfi.

I punti di forza di questa città marinara sono:

- importare tessuti dall’Oriente;

- esportare olio d’oliva;

- commerciare con città molto forti all’epoca come Costantinopoli e l’Egitto.

Alla repubblica marinara di Amalfi dobbiamo le Tavole Amalfitane, il più antico statuto marittimo, utilizzato in tutto il Mediterraneo dall’XI al XVI secolo. Le Tavole Amalfitane erano un codice marittimo contenente norme che regolamentavano i traffici, i commerci e il comportamento da tenere nell’equipaggio.

Leggi anche: Il feudalesimo: le caratteristiche del sistema feudale

Venezia, la città marinara più importante

Tra le repubbliche marinare, Venezia è stata senza dubbio la più importante dato che con gli scambi commerciali riuscì a stringere legami con l’Impero bizantino, a dominare i commerci nell’Adriatico e Mediterraneo orientale e ad espandersi sulla terraferma, dal Veneto, alla Lombardia, alla Dalmazia. Tra le quattro città marinare Venezia deve la sua espansione al commercio con l’Adriatico e all’aver posto sotto il suo dominio le città di Istria e Dalmazia, liberate dai pirati. Come le altre città marinare nel Medioevo, Venezia era controllata da famiglie di mercanti, guidate dal doge e articolate in magistrature come il Senato. Dal 1297 poi con la Serrata del Maggior Consiglio, furono esclusi dal governo tutti coloro che non appartenevano alle famiglie mercantili.

Le quattro repubbliche marinare Amalfi, Pisa, Venezia e Genova si dedicarono al commercio rendendosi indipendenti dall’imperatore.

Leggi anche: La guerra franco prussiana: cause ed effetti degli scontri

Le repubbliche marinare di Pisa e Genova

Altre due città marinare che durante il Medioevo vissero un periodo di piena espansione sono Pisa e Genova, che per la loro vicinanza ebbero molti scambi commerciali. Mentre però all’inizio i rapporti tra le città marinare italiane furono di collaborazione, specie contro il nemico comune musulmano, successivamente iniziarono ad entrare in contrasto tra di loro per avere il dominio nel Mediterraneo. Una delle battaglie fu la Battaglia della Meloria datata 1284, che vide i genovesi vincitori. Durante questo scontro i prigionieri pisani furono chiusi nelle carceri di Malapaga e tra questi ci furono il poeta Rustichello da Pisa e Marco Polo.

Dopo la sconfitta subita, i pisani non riusciranno mai più a conquistare il dominio nel Mediterraneo e i dissapori tra le due città marinare, un tempo alleato, si risolsero solo dopo l’Unità d’Italia.

Leggi anche: Le crociate: cause e conseguenze delle guerre sante

Come cambia la vita in città con l’espansione delle repubbliche marinare?

L’espandersi dei commerci porta le città a creare le fiere, dei grandi mercati periodici, come quelle della Champagne e delle Fiandre. Inoltre si inizia ad utilizzare la moneta come mezzo di scambio. In questo periodo poi si diffondono i banchi dei cambiavalute, che accettavano depositi di denaro e concedevano prestiti in cambio di un interesse, come degli antenati delle banche moderne.

Durante lo sviluppo delle quattro repubbliche marinare non si sviluppano solo i commerci con l’estero ma anche i lavori degli artigiani che nelle botteghe svolgono anche lavori di apprendistato per i giovani apprendisti. Gli artigiani che producevano gli stessi oggetti si univano in associazioni, le Corporazioni.

Durante il Medioevo quindi i mercanti e gli artigiani acquisiscono potere mentre i contadini e i piccoli nobili dalle campagne si trasferiscono in città. Il risveglio economico delle 4 città marinare porta anche ad aumentare il livello di scolarizzazione e alla nascita di scuole laiche e Università. A poco a poco le lingue volgari prendono il posto del latino, che viene utilizzato solo dai dotti e dalla Chiesa.

Infine con la crescita economica dei commercianti i nobili e i piccoli feudatari diventano sempre meno potenti, mentre la borghesia mercantile e finanziaria si divide in alta, piccola e media borghesia. La prima formata dal popolo grasso, alta borghesia ricca ma non aristocratica, mentre la piccola borghesia è quella formata dal popolo minuto, artigiani non organizzati in corporazioni, ma lavoratori salariati e la plebe.

Leggi anche: Qui troverai le risposte a tante domande e dubbi sulla grammatica.

I just like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and test once more right here regularly. I am rather certain I?ll learn plenty of new stuff right right here! Good luck for the next!

I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Definitely consider that that you said. Your favourite justification appeared to be on the web the simplest factor to take into account of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about issues that they just do not understand about. You managed to hit the nail upon the highest as neatly as outlined out the whole thing without having side effect , other people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

Thanks for the various tips provided on this website. I have observed that many insurance providers offer shoppers generous deals if they favor to insure multiple cars with them. A significant amount of households include several autos these days, particularly people with more mature teenage young children still located at home, plus the savings upon policies can soon increase. So it pays off to look for a bargain.

Thanks for your write-up. I have generally observed that the majority of people are desperate to lose weight since they wish to appear slim plus attractive. Even so, they do not continually realize that there are additional benefits for losing weight as well. Doctors state that overweight people are afflicted by a variety of disorders that can be directly attributed to their excess weight. The good news is that people who are overweight as well as suffering from a variety of diseases can reduce the severity of their particular illnesses by losing weight. It is possible to see a steady but identifiable improvement in health if even a bit of a amount of losing weight is reached.

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!

Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.

Thanks for discussing your ideas listed here. The other point is that each time a problem comes up with a computer motherboard, individuals should not go ahead and take risk with repairing it themselves because if it is not done correctly it can lead to irreparable damage to the complete laptop. Most commonly it is safe just to approach any dealer of the laptop for that repair of the motherboard. They will have technicians who may have an expertise in dealing with pc motherboard troubles and can make the right diagnosis and conduct repairs.

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

I believe this is one of the such a lot significant info for me. And i am happy reading your article. However wanna remark on some normal issues, The site style is great, the articles is in point of fact excellent : D. Just right task, cheers

Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

Güvenilir bir medyum için bizi tercih ediniz, medyum haluk hocamız sizler için elinden geleni yapıyor.

En iyi medyumu arıyorsanız hiç çekinmeden medyum hocamızı ziyaret edebilir ve kendisinden bizzat destek alabilirsiniz.

Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

Almanya berlin’de en iyi berlin medyum hoca arıyorsanız Hiç çekindemeden hemen medyum hocamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Kudos

Almanya köln medyumu haluk yıldız hoca sizlere ne iyi medyum hizmeti veriyor…

Terrific work! This is the kind of information that are meant to be shared across the web. Shame on the seek engines for no longer positioning this post upper! Come on over and seek advice from my site . Thank you =)

I?m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

Avrupa’nın en güvenilir medyum hocalarından medyum haluk yıldız hocamız siz değerli kardeşlerimize yardım eli uzatıyor.

Avrupa’nın en iyi tanınan medyum hocalarından medyum haluk yıldız hocamız siz değerli kardeşlerimize yardım eli uzatıyor.

My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

I can’t express how much I value the effort the author has put into writing this exceptional piece of content. The clarity of the writing, the depth of analysis, and the abundance of information presented are simply remarkable. Her zeal for the subject is obvious, and it has definitely resonated with me. Thank you, author, for offering your knowledge and enhancing our lives with this extraordinary article!

Det genomsnittliga listpriset för en Aquanaut är cirka 43 000 $, vilket gör denna samling till ett av Pateks klock kopior bästa köp.

Tütsüler hakkında bilinmeyen ne varsa sizlerle en güzel yorumları tütsü çeşitleri sizlerle.

I have observed that in the world today, video games are classified as the latest trend with kids of all ages. Occasionally it may be extremely hard to drag your son or daughter away from the games. If you want the best of both worlds, there are numerous educational games for kids. Thanks for your post.

Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting identical rss downside? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

Thanks for your publication on this weblog. From my own experience, periodically softening upwards a photograph could possibly provide the professional photographer with a dose of an artsy flare. More often than not however, this soft cloud isn’t just what exactly you had under consideration and can often times spoil an otherwise good photograph, especially if you anticipate enlarging them.

Tһankfulneѕs to my father who shared wіth mе about

this blog, this website is genuinely awesome.

Medyumlar hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

Appreciating the commitment you put into your blog and detailed information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

Güvenilir Medyumlar hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

Attractive part of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I?ll be subscribing to your feeds or even I achievement you access consistently fast.

Gerçek Medyumlar hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

You could certainly see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.

Thanks for your publication. One other thing is the fact that individual states in the United states of america have their unique laws that will affect house owners, which makes it extremely tough for the the nation’s lawmakers to come up with the latest set of guidelines concerning foreclosure on homeowners. The problem is that a state has got own guidelines which may have impact in a damaging manner with regards to foreclosure plans.

Avrupanın en iyi medyumlarının hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

https://fliphtml5.com/dashboard/public-profile/wzvmb

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

İletişim: +49 157 59456087 Aşk büyüsü, Bağlama büyüsü, Gideni geri getirme büyüsü gibi çalışmalar hakkında en iyi medyum hoca.

Somebody essentially lend a hand to make critically articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the research you made to make this actual publish incredible. Great task!

Appreciate you for sharing most of these wonderful blogposts. In addition, the optimal travel in addition to medical insurance plan can often eliminate those concerns that come with traveling abroad. The medical emergency can shortly become very costly and that’s guaranteed to quickly decide to put a financial problem on the family’s finances. Setting up in place the perfect travel insurance bundle prior to leaving is well worth the time and effort. Thanks

Almanya’nın en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.info/ur/join?ref=YY80CKRN

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless just imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this site could undeniably be one of the very best in its field. Good blog!

Hello There. I discovered your weblog using msn. That is an extremely well written article. I?ll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info. Thanks for the post. I?ll definitely comeback.

I’m in awe of the author’s ability to make complicated concepts approachable to readers of all backgrounds. This article is a testament to her expertise and commitment to providing useful insights. Thank you, author, for creating such an captivating and insightful piece. It has been an absolute pleasure to read!

Almanya’nın en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

There are some fascinating time limits on this article however I don?t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as nicely

magnificent publish, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

Güven veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Güven veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for novices. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

I am so grateful for your blog.Really looking forward to read more. Cool.

Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

I have learn some excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you put to create the sort of wonderful informative web site.

Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

When you have doubts about your children’s activities or the safety of their parents, you can hack their Android phones from your computer or mobile device to ensure their safety. No one can monitor around the clock, but there is professional spy software that can secretly monitor the activities of Android phones without making them aware.

Hamburg’da Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re talking about! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my web site =). We may have a hyperlink exchange agreement among us!

Berlin’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Copper scrap export pricing Copper scrap melting

Bremen’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

I have noticed that in cameras, special sensors help to {focus|concentrate|maintain focus|target|a**** automatically. Those sensors connected with some cams change in in the area of contrast, while others employ a beam with infra-red (IR) light, particularly in low lumination. Higher specs cameras occasionally use a blend of both models and could have Face Priority AF where the digicam can ‘See’ your face as you concentrate only upon that. Many thanks for sharing your notions on this blog site.

Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

One more important area is that if you are an older person, travel insurance pertaining to pensioners is something you should really consider. The old you are, greater at risk you might be for permitting something undesirable happen to you while in foreign countries. If you are not covered by several comprehensive insurance policies, you could have some serious troubles. Thanks for expressing your advice on this blog.

Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

One thing is one of the most typical incentives for making use of your card is a cash-back or rebate present. Generally, you will get 1-5 back upon various expenditures. Depending on the cards, you may get 1 returning on most buying, and 5 again on buying made from convenience stores, gas stations, grocery stores along with ‘member merchants’.

Spectacular, keep it up

Remarkable, excellent

Fabulous, well executed

An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing slightly analysis on this. And he in actual fact purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you change into experience, would you mind updating your blog with extra details? It’s extremely useful for me. Large thumb up for this weblog put up!

wow, amazing

nice content!nice history!! boba 😀

Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

Good day! I simply would like to give a huge thumbs up for the nice information you’ve right here on this post. I will likely be coming back to your weblog for extra soon.

nice content!nice history!! boba 😀

Incredible, well done

Thank you for this article. I’d personally also like to state that it can often be hard if you find yourself in school and just starting out to initiate a long credit history. There are many college students who are just simply trying to pull through and have an extended or favourable credit history can be a difficult point to have.

One more thing I would like to talk about is that as opposed to trying to accommodate all your online degree training on days that you finish work (because most people are drained when they get home), try to arrange most of your sessions on the week-ends and only a couple courses on weekdays, even if it means a little time off your weekend break. This is beneficial because on the week-ends, you will be extra rested as well as concentrated upon school work. Thanks for the different ideas I have realized from your blog.

Almanya’da Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Almanya berlinde Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Almanya hmaburg Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

I haven?t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Thanks for the tips you have provided here. One more thing I would like to convey is that laptop memory requirements generally increase along with other improvements in the technology. For instance, whenever new generations of processors are made in the market, there’s usually a corresponding increase in the shape preferences of both laptop or computer memory as well as hard drive space. This is because the program operated by these processor chips will inevitably increase in power to make use of the new technologies.

Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

I participated on this gambling website and managed a substantial amount, but eventually, my mother fell sick, and I wanted to cash out some money from my casino account. Unfortunately, I faced issues and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mother died due to such casino site. I request for your help in bringing attention to this website. Please support me to obtain justice, so that others won’t face the hardship I am going through today, and avert them from shedding tears like mine. 😭😭😭�

Thanks for this glorious article. One more thing to mention is that almost all digital cameras arrive equipped with some sort of zoom lens that enables more or less of your scene to be included by ‘zooming’ in and out. These kind of changes in {focus|focusing|concentration|target|the a**** length tend to be reflected inside the viewfinder and on massive display screen at the back of any camera.

Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

I played on this casino platform and won a considerable sum of money, but after some time, my mother fell ill, and I needed to withdraw some funds from my balance. Unfortunately, I experienced difficulties and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mom died due to such casino site. I implore for your help in lodging a complaint against this website. Please help me to achieve justice, so that others do not face the suffering I am going through today, and prevent them from shedding tears like mine. 😭😭😭�

Scrap Copper recovery Scrap Copper collection Transformer copper scrap buyer

Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

Copper scrap transportation logistics Copper scrap audit trail Copper scrap melting procedures

Copper scrap storage practices Copper scrap recovery efficiency Copper recycling logistics

Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

Copper scrap environmental compliance Copper scrap transportation logistics Energy efficiency in copper scrap processing

Copper scrap powder production Copper rod recycling Copper scrap product marketing

Aluminium scrap international trade Aluminium scrap import duties Scrap aluminium value

Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

This post made my heart smile. Thank you for bringing so much joy! 🌸

I have no words to describe how your content illuminated my day. Keep being that source of inspiration! 🌟

Aluminium salvage assessment Aluminum scrap collection points Aluminium recycling benefits

🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure soaring into the universe of endless possibilities! 🌌 The thrilling content here is a captivating for the mind, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s inspiration, this blog is a source of exciting insights! #InfinitePossibilities 🚀 into this thrilling experience of discovery and let your mind soar! 🚀 Don’t just enjoy, experience the excitement! 🌈 Your brain will be grateful for this exciting journey through the dimensions of awe! ✨

🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the galaxy of endless possibilities! 💫 The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of inspiring insights! 🌟 Embark into this thrilling experience of imagination and let your thoughts roam! 🌈 Don’t just read, savor the excitement! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this exciting journey through the dimensions of awe! 🌍

Scrap metal product distribution Ferrous material recycling community outreach Iron recycling and reclamation solutions

Ferrous metal processing center, Iron scrap management services, Scrap metal recovery and reprocessing

Aluminum window frames scrap Sustainable practices in aluminium recycling Alternative uses for aluminum scrap

Scrap metal repackaging Ferrous scrap recycling capacity Iron scrap recycling depot

Ferrous material processing technologies, Iron scrap sorting, Recycling process optimization

I’m grateful to have stumbled upon this content. It illuminated my day in a unique way. Keep shining! ✨

Metal waste reduction strategies Aluminium scrap workplace guidelines Scrap aluminum grading

Market intelligence for scrap metal business, Aluminum cable for scrap, Scrap metal appraisal

Someone essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish extraordinary. Magnificent job!

Wow! I’m in awe of the author’s writing skills and talent to convey complex concepts in a concise and concise manner. This article is a true gem that merits all the praise it can get. Thank you so much, author, for offering your expertise and offering us with such a valuable asset. I’m truly appreciative!

Metal waste recycling Innovative technologies in aluminum scrap recycling Aluminium recycling contributions

Efficient metal shredding, Scrapping aluminum cable, Scrap metal logistics services

Fantastic job

Metal scrap reclamation Ferrous material recycling management Iron scrap reprocessing

Ferrous material export, Iron scrap recovery and reclaiming, Metal scrap reclamation and utilization

I engaged in this casino site and secured a considerable sum of money. However, afterward, my mother fell became very sick, and I wanted to take out some funds from my casino account. Regrettably, I experienced problems and couldn’t finalize the cashout. Tragically, my mother passed away due to the casino site. I plead for your assistance in bringing attention to this platform. Please help me out in seeking justice, so that others don’t experience the hardship I’m going through today, and stop them from going through the same heartache. 😢😢😢

Scrap metal pricing strategies Aluminium scrap sales negotiations Scrap aluminium resource recovery

Scrap metal management solutions, Scrap aluminum cable transportation, Metal scrap reclamation yard

nice content!nice history!! boba 😀

Terrific, continue

Spectacular, keep it up

blublu

Wonderful work! This is the type of info that should be shared around the internet. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

Metal recycling and redistribution Aluminum scrap export Aluminium recycling industry insight

Scrap metal buyers, Aluminum cable recycling company, Scrap metal reclamation centers

Metal scrap brokerage Ferrous material waste grading and sorting Iron scrap reutilization

Ferrous material salvage, Iron and steel recovery, Scrap metal management solutions

I played on this casino platform and won a significant sum of money, but later, my mother fell sick, and I needed to take out some funds from my balance. Unfortunately, I encountered issues and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mom passed away due to the casino site. I plead for your help in lodging a complaint against this site. Please help me to obtain justice, so that others won’t have to undergo the hardship I am going through today, and stop them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Metal trade insurance Aluminum scrap material recovery Aluminium scrap refurbishing

Metal scrap yard, Aluminum cable scrap market demand, Scrap metal reclamation handling

Scrap metal industry trends Ferrous material recycling operations Iron material recycling

Ferrous material recycling environmental impact, Iron waste restoration, Metal reclaiming facility

I played on this online casino site and managed a considerable cash, but eventually, my mom fell ill, and I wanted to cash out some money from my balance. Unfortunately, I faced issues and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mother died due to the online casino. I request for your support in reporting this online casino. Please assist me to achieve justice, so that others won’t undergo the hardship I am going through today, and stop them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Metal reclamation and recovery center Scrap aluminium weighing Scrap aluminium safety procedures

Scrap metal reprocessing facilities, Aluminum cable scrap recycling methods, Sustainable metal processing

Scrap metal reclamation and repurposing Ferrous recycling facility Iron waste reclamation facilities

Ferrous material recycling environmental impact, Iron and steel scrapping and reclamation services, Metal scrap reclamation solutions

Metal scrap export regulations Aluminium powder coating scrap recycling Aluminum scrap shredding

Scrap metal processors, Aluminum cable scrap import restrictions, Scrap metal salvage

Metal reclamation and recycling yard Ferrous material supply chain management Iron reclamation yard services

Ferrous material export, Iron waste reclamation depot, Metal recycling plant services

Scrap metal resource recovery Ferrous material recycling pollution control Iron waste reclaiming solutions

Ferrous material health standards, Iron disposal yard, Sustainable metal recovery

Metal recycling solutions Ferrous material recycling environmental initiatives Iron scrap retrieval yard

Ferrous metal brokerage, Scrap iron management, Metal reclaiming and reclamation

thank a lot for your site it aids a lot. [url=https://saym.co.kr/gboard/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=56590]acquisto di Gabrion in Europa[/url]

bliloblo

Copper scrap documentation Electrolytic copper refining Renewable copper resources

Scrap metal reutilization services, Copper scrap compounding, Scrap metal residue

Amazing, nice one

blublu

blublu

I participated on this casino platform and succeeded a considerable amount, but later, my mom fell sick, and I needed to cash out some funds from my account. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to the casino site. I implore for your help in lodging a complaint against this online casino. Please support me to achieve justice, so that others won’t have to undergo the pain I am going through today, and stop them from shedding tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

cululutata

I might also like to express that most people that find themselves without the need of health insurance usually are students, self-employed and people who are unemployed. More than half on the uninsured are under the age of Thirty-five. They do not feel they are requiring health insurance since they are young along with healthy. Their income is often spent on property, food, as well as entertainment. Lots of people that do work either entire or part-time are not given insurance by way of their work so they move without with the rising tariff of health insurance in the us. Thanks for the thoughts you talk about through this web site.

wow, amazing

cululutata

Outstanding, superb effort

Magnificent, wonderful.

Fantastic job

Stellar, keep it up

I participated on this online casino platform and secured a substantial sum of cash, but later, my mother became ill, and I required to withdraw some funds from my wallet. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mom passed away as a result of the online casino. I urge for your support in addressing this concern with the website. Please assist me in seeking justice, so that others won’t have to face the suffering I’m facing today, and stop them from undergoing the same heartache. 😭😭😭😭

I played on this gambling site and won a considerable sum of money, but after some time, my mother became ill, and I wanted to cash out some money from my wallet. Unfortunately, I faced difficulties and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mother passed away as a result of such gambling platform. I urge for your help in addressing this concern with the platform. Please aid me in seeking justice, so that others do not have to experience the suffering I’m enduring today, and avert them from experiencing the same misery. 😭😭😭😭

Phenomenal, great job

Incredible, well done

Outstanding, superb effort

Amazing, nice one

you’re in reality a just right webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a great process in this matter!

Brilliant content

Thanks , I have recently been searching for information about this subject for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

I engaged on this casino website and secured a significant earnings win. However, later, my mom fell gravely sick, and I needed to cash out some funds from my wallet. Unfortunately, I faced problems and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mother died due to the gambling platform. I earnestly ask for your help in bringing attention to this issue with the site. Please assist me in seeking justice, to ensure others won’t have to suffer the hardship I’m facing today, and prevent them from undergoing similar tragedy. 😭😭😭😭😭

I have observed that intelligent real estate agents just about everywhere are Advertising and marketing. They are knowing that it’s more than merely placing a sign in the front area. It’s really about building relationships with these sellers who at some time will become buyers. So, whenever you give your time and energy to helping these traders go it alone – the “Law connected with Reciprocity” kicks in. Great blog post.

Excellent effort

lalablublu

Splendid, excellent work

I participated on this casino website and secured a significant earnings jackpot. However, later, my mother fell gravely ill, and I required to take out some funds from my wallet. Unfortunately, I faced problems and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mom died due to such gambling platform. I earnestly request your help in addressing this issue with the online casino. Please support me to obtain justice, to ensure others do not endure the anguish I’m facing today, and stop them from experiencing similar misfortune. 😭😭😭😭😭

Would you be eager about exchanging links?

Comprar Cialis Original

I apologise, but you could not give little bit more information.

Cialis 5 mg prezzo cialis prezzo tadalafil 5 mg prezzo

lalablublu

Que Contiene El Cialis

I am final, I am sorry, but it at all does not approach me. Who else, can help?

Cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo

One thing is that often one of the most common incentives for making use of your card is a cash-back or rebate present. Generally, you’ll get 1-5 back in various acquisitions. Depending on the cards, you may get 1 in return on most purchases, and 5 back on expenditures made using convenience stores, gasoline stations, grocery stores plus ‘member merchants’.

I participated on this gambling site and earned a significant amount of earnings. However, eventually, my mother fell critically sick, and I wanted to cash out some funds from my casino balance. Unfortunately, I experienced difficulties and could not finalize the cashout. Tragically, my mom passed away due to the casino site. I urgently ask for your help in bringing attention to this situation with the site. Please aid me to find justice, to ensure others won’t have to face the anguish I’m facing today, and prevent them from facing similar heartache. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

blabla

blabla

Thanks for the guidelines shared on your blog. Another thing I would like to express is that fat reduction is not all about going on a dietary fads and trying to shed as much weight that you can in a couple of days. The most effective way to shed weight is by using it little by little and following some basic ideas which can enable you to make the most out of your attempt to lose weight. You may recognize and be following many of these tips, nevertheless reinforcing knowledge never hurts.

I played on this online casino platform and earned a significant pile of cash. However, afterward, my mother fell gravely sick, and I needed to cash out some earnings from my casino balance. Unfortunately, I encountered issues and could not withdraw the funds. Tragically, my mom passed away due to this casino site. I kindly plead for your assistance in addressing this situation with the platform. Please aid me in seeking justice, to ensure others won’t have to face the pain I’m facing today, and prevent them from experiencing similar tragedy. 😭😭

Copper scrap market trends Copper scrap grading Metal waste inventory control

Reliable Copper cable scrap reception, Scrap metal repurposing services, Copper scrap industry best practices

Metal waste recycling depots, Industrial copper recycling, Recycling Copper cables for cash, Scrap metal compaction services

I played on this online casino platform and secured a considerable sum of cash. However, eventually, my mother fell gravely sick, and I required to withdraw some earnings from my account. Unfortunately, I experienced difficulties and could not finalize the cashout. Tragically, my mom passed away due to this casino site. I kindly plead for your support in addressing this concern with the site. Please help me in seeking justice, to ensure others won’t have to endure the hardship I’m facing today, and avert them from facing similar misfortune. 😭😭

Exceptional, impressive work

Excellent effort

Brilliant content

I played on this online casino platform and earned a substantial sum of earnings. However, afterward, my mother fell critically ill, and I needed to withdraw some funds from my wallet. Unfortunately, I faced difficulties and couldn’t finalize the cashout. Tragically, my mother passed away due to this casino site. I urgently ask for your help in addressing this concern with the platform. Please assist me to find justice, to ensure others won’t face the hardship I’m facing today, and prevent them from undergoing similar heartache. 😭😭

I tried my luck on this casino website and earned a substantial pile of cash. However, afterward, my mom fell seriously sick, and I required to withdraw some funds from my wallet. Unfortunately, I faced issues and couldn’t finalize the cashout. Tragically, my mom died due to the gambling platform. I urgently request your help in bringing attention to this situation with the online casino. Please assist me to obtain justice, to ensure others won’t experience the anguish I’m facing today, and stop them from experiencing similar heartache. 😭😭

Impressive, congrats

I played on this gambling site and won a significant pile of earnings. However, afterward, my mother fell critically ill, and I wanted to withdraw some funds from my wallet. Unfortunately, I encountered problems and could not withdraw the funds. Tragically, my mom died due to this gambling platform. I kindly request your assistance in bringing attention to this concern with the platform. Please assist me in seeking justice, to ensure others won’t have to experience the anguish I’m facing today, and prevent them from experiencing similar misfortune. 😭😭

Lovely, very cool

Super, fantastic

Terrific, continue

Metal recycling solutions center services Metal scrap sorting Iron scrap treatment

Ferrous metal waste disposal, Iron recovery strategies, Metal waste reclaiming solutions

I tried my luck on this online casino platform and earned a substantial amount of cash. However, afterward, my mom fell seriously ill, and I needed to take out some earnings from my casino balance. Unfortunately, I encountered difficulties and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mom passed away due to such online casino. I earnestly ask for your support in addressing this situation with the site. Please aid me to find justice, to ensure others won’t face the anguish I’m facing today, and prevent them from experiencing similar misfortune. 😭😭

I can’t express how much I appreciate the effort the author has put into producing this outstanding piece of content. The clarity of the writing, the depth of analysis, and the plethora of information presented are simply impressive. His passion for the subject is apparent, and it has certainly resonated with me. Thank you, author, for sharing your wisdom and enhancing our lives with this incredible article!

I tried my luck on this online casino platform and won a considerable amount of earnings. However, afterward, my mother fell seriously sick, and I wanted to withdraw some funds from my wallet. Unfortunately, I experienced problems and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mom died due to the online casino. I earnestly request your support in addressing this issue with the online casino. Please aid me in seeking justice, to ensure others won’t face the pain I’m facing today, and avert them from experiencing similar heartache. 😭😭

What?s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job.

Splendid, excellent work

Outstanding, superb effort

Super, fantastic

child porn, child porn, kids porn

I participated on this casino website and won a substantial pile of cash. However, later on, my mother fell critically sick, and I wanted to cash out some earnings from my casino balance. Unfortunately, I encountered problems and could not complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to the casino site. I earnestly request your assistance in reporting this situation with the site. Please aid me to find justice, to ensure others won’t endure the anguish I’m facing today, and prevent them from facing similar misfortune. 😭😭

Exceptional, impressive work

I tried my luck on this online casino platform and earned a substantial sum of cash. However, eventually, my mother fell critically ill, and I needed to cash out some earnings from my account. Unfortunately, I faced problems and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mother passed away due to the casino site. I kindly request your assistance in bringing attention to this issue with the online casino. Please help me to find justice, to ensure others won’t have to endure the hardship I’m facing today, and avert them from undergoing similar heartache. 😭😭

Great job

Wonderful content

My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

blublu

Superb, congratulations

Impressive, congrats

Lovely, very cool

Amazing, nice one

Splendid, excellent work

Incredible, well done

bliloblo

I tried my luck on this online casino platform and won a considerable amount of earnings. However, later on, my mom fell seriously ill, and I wanted to take out some earnings from my casino balance. Unfortunately, I encountered problems and could not finalize the cashout. Tragically, my mother died due to this casino site. I kindly ask for your assistance in bringing attention to this concern with the site. Please help me to find justice, to ensure others do not face the hardship I’m facing today, and prevent them from facing similar tragedy. 😭😭

Marvelous, impressive

Excellent effort

Stellar, keep it up

Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

Phenomenal, great job

palabraptu

Aviator Spribe играть онлайн

What necessary words… super, an excellent idea

Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

Играйте в популярный автомат Aviator Spribe играть на планшете и выигрывайте крупные призы!

Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.

Основные особенности Aviator краш игры:

1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.

2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.

3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.

Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!

Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up

Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.

В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.

Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!

Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!

Aviator – играй, сражайся, побеждай!

Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан

Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.

Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.

Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.

Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

In these days of austerity in addition to relative stress and anxiety about incurring debt, lots of people balk up against the idea of making use of a credit card in order to make acquisition of merchandise or even pay for any occasion, preferring, instead only to rely on the tried and trusted technique of making repayment – cash. However, if you have the cash there to make the purchase 100 , then, paradoxically, that is the best time just to be able to use the credit card for several good reasons.

Spectacular, keep it up

Exceptional, impressive work

Awesome work

https://pravgruzchiki.ru/

nice content!nice history!! boba 😀

Impressive, fantastic

nice content!nice history!! boba 😀

bliloblo

child porn

Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

Outstanding, superb effort

Superb, congratulations

Incredible, you’ve done an exceptional job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this content. I couldn’t help but express my appreciation for sharing such incredible work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade solutions with other folks, please shoot me an email if interested.

nice content!nice history!! boba 😀

wow, amazing

https://vstx.ru/

Outstanding, kudos

Terrific, continue

In my opinion that a foreclosures can have a important effect on the applicant’s life. Property foreclosures can have a Seven to 10 years negative influence on a applicant’s credit report. The borrower who has applied for a home loan or just about any loans as an example, knows that a worse credit rating will be, the more tough it is to obtain a decent mortgage loan. In addition, it could possibly affect the borrower’s ability to find a good place to let or hire, if that results in being the alternative real estate solution. Interesting blog post.

Brilliant content

Superb, congratulations

Splendid, excellent work

Marvelous, impressive

blabla

Super, fantastic

Incredible, well done

Brilliant content

Exceptional, impressive work

nice content!nice history!! boba 😀

nice content!nice history!! boba 😀

Spot on with this write-up, I really think this web site needs far more consideration. I?ll probably be again to learn way more, thanks for that info.

One more important issue is that if you are a mature person, travel insurance for pensioners is something you need to really consider. The old you are, a lot more at risk you happen to be for having something bad happen to you while abroad. If you are definitely not covered by a number of comprehensive insurance cover, you could have several serious issues. Thanks for discussing your suggestions on this blog.

okmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I?ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

child porn

child porn

minors porn

Super, fantastic

Amazing, nice one

child porn

linetogel

wow, amazing

bağlama büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

child porn

Thanks for your fascinating article. One other problem is that mesothelioma is generally due to the breathing of material from asbestos, which is a very toxic material. Its commonly found among laborers in the structure industry that have long experience of asbestos. It could be caused by living in asbestos protected buildings for some time of time, Your age plays a huge role, and some people are more vulnerable towards the risk than others.

Marvelous, impressive

nice content!nice history!! boba 😀

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to exchange solutions with others, please shoot me an e-mail if interested.

btc price

child porn

nice content!nice history!! boba 😀

nice content!nice history!! boba 😀

child porn

nice content!nice history!! boba 😀

Wonderful content

🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure

Excellent effort

Hey there are using WordPress for your blog platform?

I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any

html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly

appreciated!

1249742

child porn

child porn

Magnificent, wonderful.

Remarkable, excellent

boba 😀

nice content!nice history!! boba 😀

🚀 Wow, this blog is like a cosmic journey

nice content!nice history!! boba 😀

Remarkable, excellent

Super, fantastic

Many thanks for this article. I’d also like to state that it can often be hard when you are in school and merely starting out to initiate a long credit rating. There are many students who are simply just trying to survive and have a long or beneficial credit history can be a difficult thing to have.

Amazing, nice one

nice content!nice history!! boba 😀

💫 Wow, this blog is like a cosmic journey

Fabulous, well executed

lalablublu

cululutata

blublu

Great job

Amazing, nice one

I do like the manner in which you have presented this specific situation plus it really does give me personally some fodder for thought. On the other hand, because of what I have personally seen, I only wish when other opinions pile on that people remain on point and not get started on a tirade associated with the news du jour. Still, thank you for this excellent point and though I do not go along with the idea in totality, I respect your viewpoint.

Magnificent, wonderful.

124SDS9742

Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great post.

https://lechenie-bolezney.ru/

boba 😀

blublu

1249742

Lovely, very cool

Terrific, continue

Fantastic job

Great job

1249742

nice content!nice history!! boba 😀

child porn

blublu child porn

child porn

Phenomenal, great job

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

Impressive, congrats

Amazing, nice one

Super, fantastic

Outstanding, superb effort

🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure

wow, amazing

nice content!nice history!! boba 😀

child porn

blublu child porn

Incredible, you’ve done an exceptional job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this content. I just had to take a moment to express my gratitude for sharing such amazing work with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the incredible work! 🌟👏👍

child porn

Impressive, congrats

Outstanding, kudos

https://dpuprhub.bangkaselatankab.go.id/aku-naik/?dakotxt=udintogel

Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I couldn’t resist expressing my gratitude for producing such outstanding content with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure

nice content!nice history!! boba 😀

wow, amazing

Metal buyback program Ferrous material sorting and grading Iron and steel reclaiming services

Ferrous metal recovery, Iron waste restoration, Metal residue reprocessing

child porn

I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

🚀 Wow, this blog is like a fantastic adventure

Stellar, keep it up

Fabulous, well executed

linetogel

linetogel

linetogel

nice content!nice history!! boba 😀

wow, amazing

wow, amazing

Hello there! I just would like to offer you a big thumbs up for the excellent information you have got here on this post.

I’ll be returning to your website for more soon.

Amazing, nice one

Great article. It is rather unfortunate that over the last ten years, the travel industry has already been able to to fight terrorism, SARS, tsunamis, bird flu virus, swine flu, and also the first ever real global economic collapse. Through it the industry has proven to be sturdy, resilient as well as dynamic, locating new solutions to deal with hardship. There are generally fresh troubles and chance to which the sector must yet again adapt and answer.

Splendid, excellent work

https://o-tendencii.com/

https://hitech24.pro/

Metal reclamation and reuse Ferrous material technological enhancement Scrap iron reclamation

Ferrous material risk management, Iron reclaiming yard collection, Scrap metal pricing

Outstanding, superb effort

This is amazing, you’ve done an outstanding job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I simply had to thank you for bringing such fantastic work with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

Awesome work

https://o-tendencii.com/

This is amazing, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I couldn’t resist expressing my gratitude for producing such outstanding content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

https://gruzchikivesy.ru/

blolbo

Great job

Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

Marvelous, impressive

blublun

Amazing, nice one

linetogel

https://gruzchikimeshki.ru/

https://gruzchikinochnoj.ru/

https://gruzchikiklub.ru/

Wonderful content

https://gruzchikiperevozchik.ru/

Oh my goodness, you’ve really outdone yourself this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I felt compelled to express my thanks for sharing such fantastic work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

Scrap metal resource recovery Ferrous material collaborations Iron salvage services

Ferrous material dismantling, Recycling iron waste, Scrap metal recapturing

Thank you for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you?ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web-site.

Thanks for the article. My partner and i have continually observed that most people are desirous to lose weight simply because wish to appear slim along with attractive. Nevertheless, they do not constantly realize that there are other benefits for you to losing weight in addition. Doctors declare that fat people are afflicted with a variety of health conditions that can be instantly attributed to their excess weight. The good news is that people who sadly are overweight and suffering from a variety of diseases can help to eliminate the severity of their own illnesses through losing weight. It’s possible to see a gradual but noticeable improvement with health when even a moderate amount of weight-loss is reached.

https://gruzchikikar.ru/

https://gruzchikigastarbajter.ru/

boba 😀

nice content!nice history!! boba 😀

https://gruzchikiperenosit.ru/

https://gruzchikiestakada.ru/

https://gruzchikimore.ru/

https://gruzchikiustalost.ru/

wow, amazing

https://gruzchikikuzov.ru/

https://gruzchikiperevozka.ru/

Remarkable, excellent

buy lipitor without a prescription cost lipitor 80mg where can i buy atorvastatin

Thanks for revealing your ideas right here. The other factor is that every time a problem develops with a computer system motherboard, folks should not go ahead and take risk involving repairing this themselves for if it is not done correctly it can lead to irreparable damage to an entire laptop. In most cases, it is safe just to approach a dealer of your laptop for any repair of that motherboard. They have technicians who have an knowledge in dealing with notebook motherboard troubles and can make right diagnosis and conduct repairs.

124SDS9742

Magnificent, wonderful.

Incredible, you’ve done an outstanding job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this content. I simply had to thank you for sharing such outstanding work with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

Wonderful content

https://gruzchikirabotat.ru/

wow, amazing

wow, amazing

wow, amazing

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

Superb, congratulations

Outstanding, kudos

Marvelous, impressive

I have really learned result-oriented things through your blog. One other thing I want to say is newer laptop or computer os’s are likely to allow far more memory to get used, but they additionally demand more ram simply to function. If someone’s computer is not able to handle far more memory as well as the newest computer software requires that memory space increase, it usually is the time to buy a new Computer system. Thanks

Thanks for your submission. Another element is that being a photographer involves not only problems in catching award-winning photographs but additionally hardships in acquiring the best photographic camera suited to your requirements and most especially hardships in maintaining the quality of your camera. This is very genuine and evident for those photography fans that are into capturing the actual nature’s engaging scenes — the mountains, the particular forests, the particular wild and the seas. Going to these exciting places undoubtedly requires a dslr camera that can meet the wild’s unpleasant setting.

Wonderful content

Audio began playing as soon as I opened this site, so annoying!

Useful info. Fortunate me I found your site by chance, and I am stunned why this twist of fate did not took place in advance! I bookmarked it.

wow, amazing

Wonderful content

Brilliant content

nice content!nice history!! boba 😀

Excellent effort

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly loved browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I hope you write once more very soon!

I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

Thanks for the good writeup. It in reality was once a entertainment account it. Glance advanced to more introduced agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

Your place is valueble for me. Thanks!?

nice content!nice history!! boba 😀

Thank you for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a great web site.

Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would check this? IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing due to this problem.

I believe that avoiding processed foods may be the first step to be able to lose weight. They can taste excellent, but refined foods contain very little vitamins and minerals, making you take more just to have enough electricity to get through the day. If you are constantly feeding on these foods, transferring to grain and other complex carbohydrates will aid you to have more electricity while feeding on less. Interesting blog post.

Impressive, congrats

A great post without any doubt.

Metal recovery and recycling solutions Ferrous material recycling standards Iron reprocessing

Ferrous scrap recuperation, Iron scrapyards, Scrap metal processing yard

Terrific, continue

Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for bringing such incredible work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the amazing work! 🌟👏

Absolutely fantastic, you’ve really outdone yourself this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this content. I felt compelled to express my thanks for bringing such amazing content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the incredible work! 🌟👏

I don?t even know the way I ended up right here, but I assumed this publish was once great. I do not recognize who you are however definitely you’re going to a well-known blogger in the event you are not already 😉 Cheers!

Spectacular, keep it up

Great ? I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

Remarkable, excellent

blublun

Impressive, fantastic

Wow, you’ve done an incredible job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this piece. I just had to take a moment to express my gratitude for bringing such outstanding content with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the awesome work! 🌟👏

Wow, you’ve knocked it out of the park this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I just had to take a moment to express my gratitude for producing such outstanding work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the outstanding work! 🌟👏

1SS3D249742

Magnificent, wonderful.

Thank you, I’ve been searching for information about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far.

wow, amazing

Thank you, I have recently been looking for information about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

blabla

hey there and thank you for your info ? I have definitely picked up something new from proper here. I did alternatively expertise several technical issues the usage of this site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I may get it to load correctly. I were puzzling over if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading cases times will often impact your placement in google and can harm your high quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot extra of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

I have realized that over the course of constructing a relationship with real estate proprietors, you’ll be able to come to understand that, in every single real estate deal, a commission amount is paid. In the long run, FSBO sellers tend not to “save” the commission rate. Rather, they fight to win the commission by way of doing a great agent’s occupation. In this, they invest their money as well as time to conduct, as best they will, the assignments of an broker. Those tasks include exposing the home by way of marketing, presenting the home to willing buyers, building a sense of buyer emergency in order to trigger an offer, booking home inspections, handling qualification assessments with the bank, supervising fixes, and facilitating the closing of the deal.

lalablublu

Thanks for revealing your ideas on this blog. Furthermore, a fable regarding the banking institutions intentions any time talking about property foreclosures is that the traditional bank will not getreceive my installments. There is a fair bit of time that the bank will require payments from time to time. If you are also deep within the hole, they should commonly desire that you pay the payment in whole. However, i am not saying that they will have any sort of repayments at all. If you and the bank can be capable to work something out, this foreclosure method may stop. However, if you ever continue to neglect payments beneath new system, the foreclosed process can pick up from where it was left off.

What’s up it’s me, I am also visiting this web site daily, this web page is in fact nice and the viewers are truly sharing good thoughts.

https://maps.google.bt/url?q=https://didvirtualnumbers.com/tr/

Remarkable, excellent

Splendid, excellent work

Can I simply say what a aid to search out somebody who actually is aware of what theyre talking about on the internet. You positively know tips on how to carry a problem to light and make it important. More folks need to read this and understand this facet of the story. I cant imagine youre not more widespread since you positively have the gift.

Scrap metal recycler Ferrous metal recycling market Scrap iron resale

Ferrous material recycling air quality control, Iron scrap reclaimer, Metal reclaiming operations

wow, amazing

Hey there! I understand this is sort of off-topic but I had to ask. Does managing a well-established blog like yours take a large amount of work? I am completely new to writing a blog however I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!